Klimafolgenanpassung:

Was wir wollen, um die Auswirkungen des Klimawandels hier im Ort abzufangen

Zusammengefasst ist aktiver Klimaschutz / Nachhaltigkeit eine dringende Notwendigkeit. Und ja, das ist manchmal unbequem.

Das Argument, dass Deutschland ja nur 3% weltweit zum CO2-Ausstoß beiträgt, ist keines. Denn auch Deutschland hat das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Gemäß diesem wird jedem Land ein nationales CO2 Budget „zugestanden“, welches unter Berücksichtigung der historischen Emissionen und bisherigen Entwicklung ermittelt wurde.

https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Kap_02_Pariser_Klimaziele.html

Wenn jede einzelne von uns nur etwas tut, ist das ein großer Schritt. Tun wir ihn für die Zukunft unserer Kinder und Enkel, damit sie auch ein lebenswertes Leben haben werden.

Quellen

https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-pluskarte

https://bildungsserver.hamburg.de/themenschwerpunkte/klimawandel-und-klimafolgen/klimawandel/rcp-szenarien-745656

https://www.gruen-in-die-stadt.de/schwammstadt

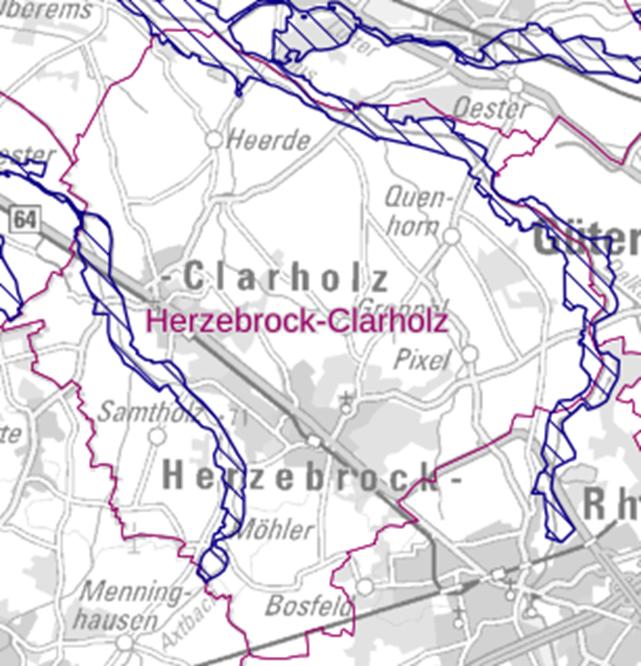

Trockene Füße für Alle! Macht den Axtbach fit für den Hochwasserschutz

Ohne Wasser kein Leben! Saubere Flüsse und sauberes Trinkwasser

Quellen

https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml

https://www.umwelt.nrw.de/themen/umwelt/umwelt-und-wasser/gewaesser/hochwasser

https://www.flussgebiete.nrw.de

https://www.kreis-guetersloh.de/themen/wasser/hochwasser

Schriftverkehr mit dem Kreis Warendorf im Ratsinfosystem H-Cl

Intakte Natur ist Voraussetzung für eine krisenfeste Gesellschaft

Gründe, aktiv zu werden

- Bereits einfache Maßnahmen (z.B. Blühstreifen, Wildblumenwiesen) leisten wichtige Beiträge zur Förderung der Biodiversität.

- Die Anreicherung mit gliedernden und belebenden Elementen (z.B. Hecken, Baumreihen, Streuobstwiesen) macht die Landschaft widerstandsfähiger gegen den Klimawandel.

- Flächeneigentümer können die im Rahmen der kooperativen Landschaftsplanung entwickelten Maßnahmen freiwillig und durch Förderung des Landes NRW und/oder der EU realisieren.

- Grundsätzlich werden wir uns dafür einsetzen, dass jede Maßnahme nur im Einvernehmen mit den Betroffenen durchgeführt wird.

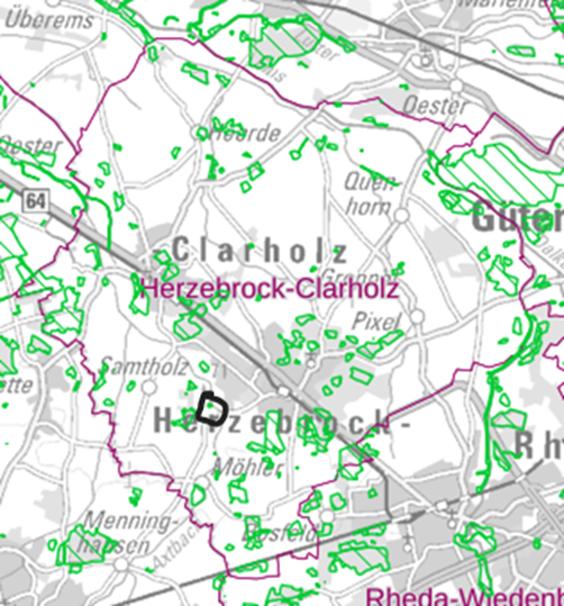

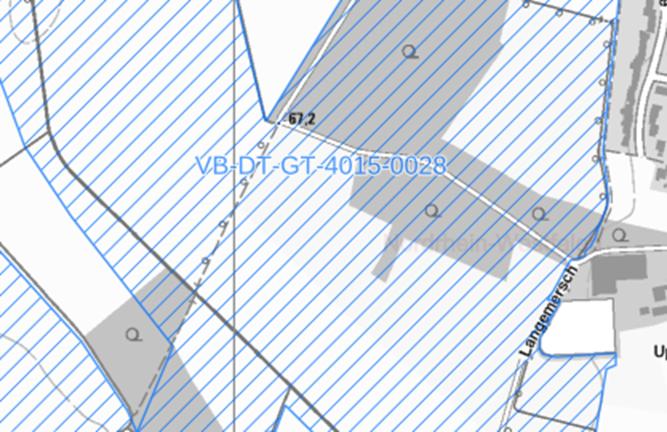

Ein Landschaftsplan ermöglicht also langfristige Planung im Natur- und Umweltschutz und sichert so die Vielfalt der bäuerlichen Kulturlandschaft. Sie kann auf diese Weise als Lebensraum für Tiere und Pflanzen dienen, aber auch als Erholungsstätte für die Bürgerinnen und Bürger. Deshalb ist es auch für Herzebrock-Clarholz erforderlich einen Landschaftsplan zu erstellen, damit unsere Gemeinde auch in Zukunft lebenswert bleibt.

Mögliche Förderungen findet ihr hier

https://www.bfn.de/foerderprogramme-und-titel-des-bfn

Aber auch mit anderen Stakeholdern lässt sich etwas umsetzen, z.B. die Kooperation Rewe-Nabu.

https://www.nabu.de/spenden-und-mitmachen/fuer-unternehmen/kooperationspartner/12437.html